昭和女子大学×世田谷区立下馬図書館×図書館総合研究所「VIVITA BOOKS 世田谷ふしぎの本プロジェクト2024」。

子どもたちが作家役、昭和女子大学の学生たちが編集者役となり、まちの「気になるもの」や「不思議だなと思うこと」をテーマに、下馬図書館に来る子どもたちや地域の方々に読んでほしい本をともに作り上げるプロジェクト。完成後、すべての絵本は下馬図書館の本棚に並び、このプロジェクトメンバーの皆さんが見つけた不思議を、また誰かが見つける、というステキな連鎖が生まれる、というものです。

シナリオ・センターの新井は、前回の「世田谷ふしぎの本プロジェクト2023」も、そして今回もお手伝いをさせていただき、発表会にお招きいただきました!

※「世田谷ふしぎの本プロジェクト2024」の発表会に至るまでの“道のり”はこちらをご覧ください。

▼マインドマップでアイデアを広げる

キャラをしっかり設定&困らせると読者は感情移入する!

*

今回は、10チームが以下の絵本を完成!

・『トリのきゅうしゅつ大作戦!』

・『よるの庭で』

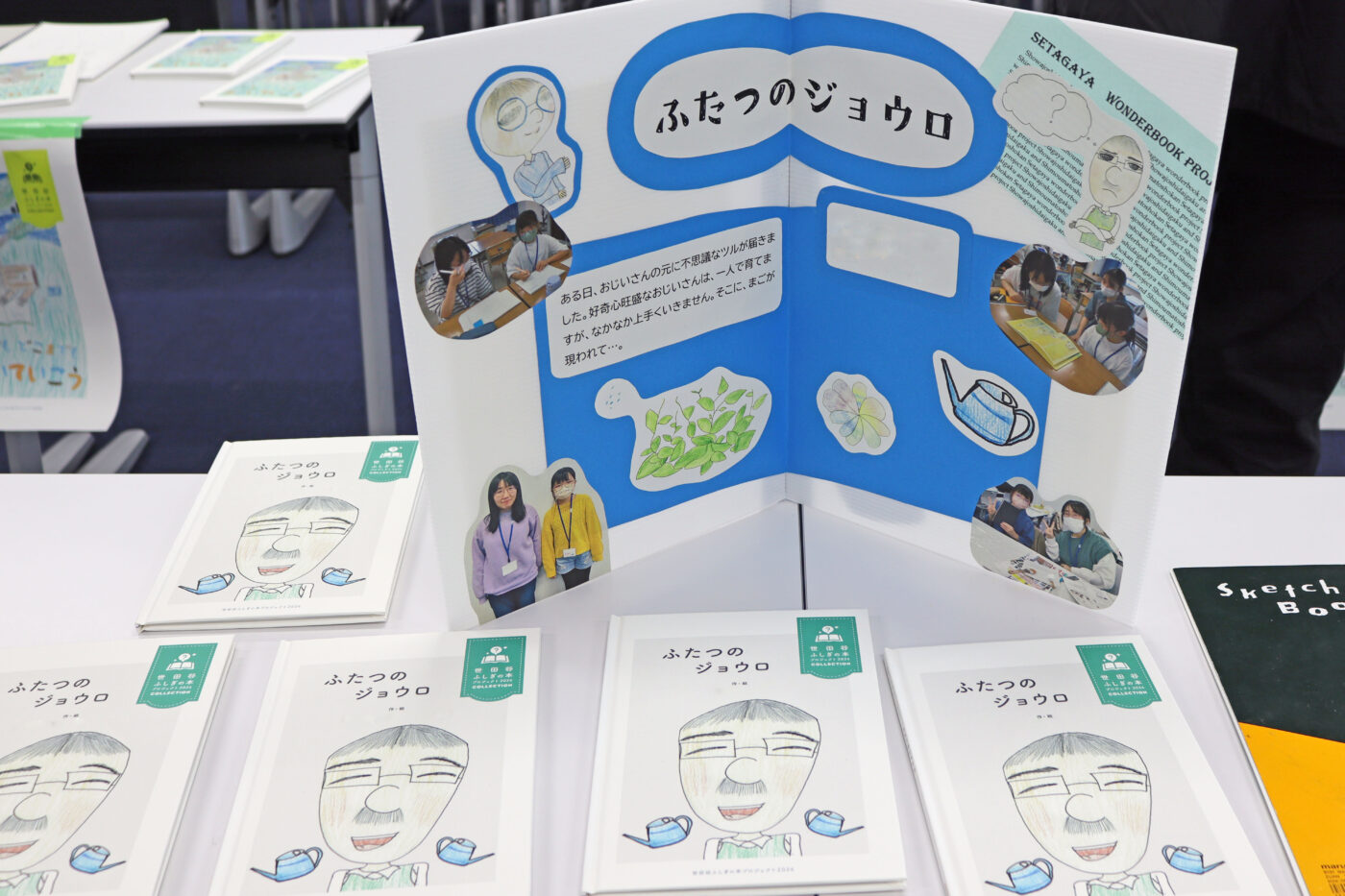

・『ふたつのジョウロ』

・『見るほどわかる宇宙ジンずかん』

・『ポッポの大冒険』

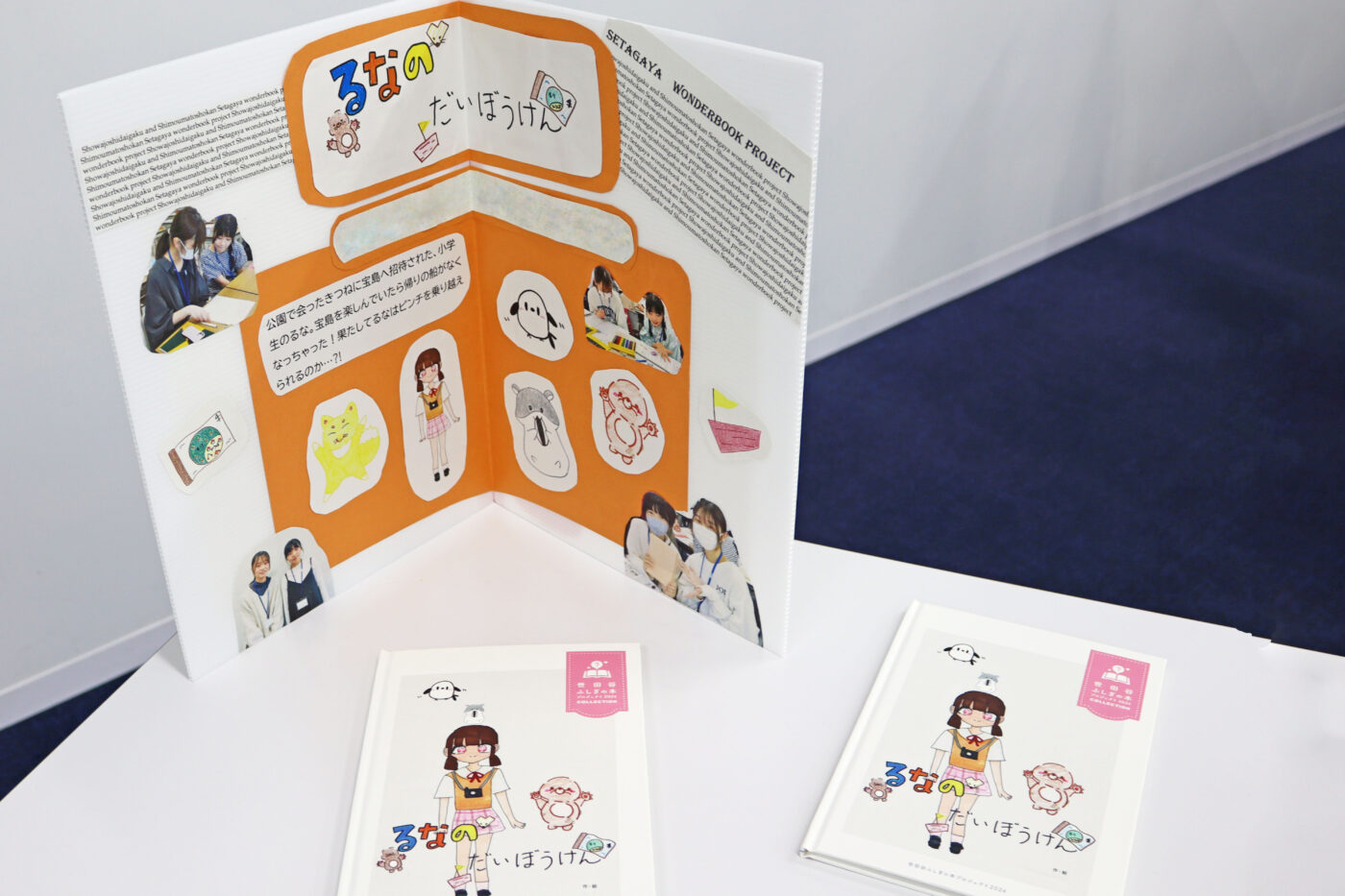

・『るなのだいぼうけん』

・『どこまでもどこまでもあるいていこう』

・『こまったちゃんとニコちゃんのかくれんぼ』

・『ヤドくんとテンちゃんのいえさがし』

・『かべくんとくろねこくんのたび』

発表会は、前半発表する5チームの感想は一般社団法人「みつかる+わかる」代表理事の市川力さんが、後半発表の残り5チームの感想は新井が担当するカタチで進行。

その中で特に印象的だったのが『ふたつのジョウロ』と『るなのだいぼうけん』の発表。

『ふたつのジョウロ』からは「登場人物のキャラクターがしっかり設定されていると読む側は感情移入するんだな」と、『るなのだいぼうけん』からは「主人公を困らせると読む側は感情移入するんだな」と感じました。

そこで今回は特にこちらの2作の発表の模様を、広報の齋藤がリポートいたします。

物語を作りたい方にとって、「読者をいかに感情移入させるか」はものすごく重要なことですよね。参考にしてください。

『ふたつのジョウロ』

登場人物のキャラクターがしっかり設定されていると読む側は感情移入する

*

・あらすじ

ある日、おじいさんの元に不思議なツルが届きました。好奇心旺盛なおじいさんは、一人で育てますが、なかなか上手くいきません。そこに、孫が現れて――。

・テーマ

協力する大切さ

・発表

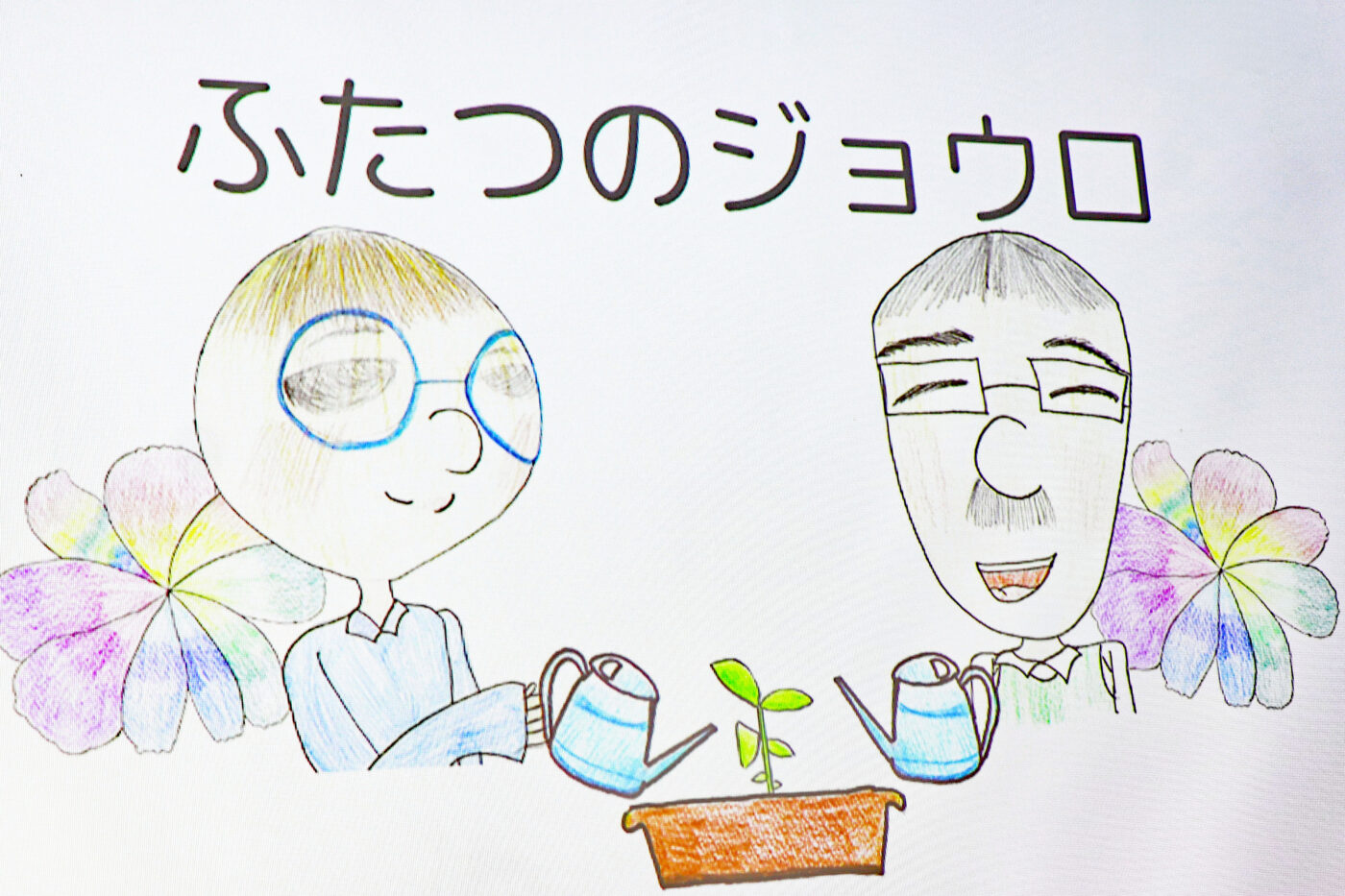

〇子ども作家:実は、絵本の中には描いていない「裏設定」があります。

例えば、絵本にはおじいさんと孫の名前は書いていませんが、名前があります。おじいさんの名前は「いらは こういち」。誕生日は3月15日、年齢は65歳、好きなものは鮭。趣味は読書で、好きな本のジャンルは歴史もの。

〇子ども作家:孫の名前は「いらは まさみち」。誕生日は2月22日、年齢は12歳、好きなものはリンゴ。孫もおじいさんと同じく趣味は読書ですが、好きなジャンルはおじいさんと異なりファンタジーです。

この絵本の1ページ目に、孫が本を読んでいるシーンがあるのですが、読んでいる本にも実は「裏設定」があります。読んでいるのはファンタジー小説で幻の植物を探す冒険譚『まぼろしのしょくぶつ』です。

〇大学生編集者:この絵本を読んでくれた方に、「孫は何を読んでいるかは分からないけど、ワクワクしながら読んでいるんだな」という様子が伝わればいいなと思っています。

・市川さんの感想

〇市川さん:この絵本のおじいちゃんの気持ちになって、完全に感情移入して読んだんですけど、いま裏設定のお話を聞いて、「だからこれほどまでに感情移入したんだ!」と思いました。「いらは こういち さん」と僕は年齢とかキャラクターがほぼ同じ。鮭も好きですし(笑)。孫に隠れて何かやっちゃって、孫に「もう勝手にやって!」と叱られているのが自分と似ているなあって。

名前・誕生日・年齢・好きなもの・趣味・好きな本のジャンルという「この人を形作るもの」がちゃんと設定されているから、絵本に直接的には描かれてはいないけど、僕たち読者にちゃんと伝わってくるんだなって感じました。

――発表したお二人、感想を聞いてニコニコしています。

〇市川さん:あと、すごいなと思ったのが、『ふたつのジョウロ』というタイトル。「ふたつの」というのがね、すごくいい。ようつけたな!って。どうしてこのタイトルにしようと思ったんですか?

〇子ども作家:いろいろな本のタイトルを見て、このタイトルはどうかなって。

〇市川さん:ちゃんと研究したんだ!

ジョウロっていうのは要は「植物を育てるもの」でしょ?ここに水を入れて、その水を植物にかけて、育てるわけだから。そういうジョウロが1つじゃなくて、2つある。そこから、このおじいちゃんと孫の「関係性」がこちらに伝わってくる。

読者ってね、こういうところまで考えて読んでいるし、そして、こういうことを感じさせてくれるお話は本当に素晴らしいなって思うんですよ。いい作品をありがとうございました!

『るなのだいぼうけん』

主人公を困らせると読む側は感情移入する

*

・あらすじ

公園で会ったきつねに宝島へ招待された小学生のるな。宝島を満喫していると、きつねとのある約束を忘れ、帰りの船がなくなってしまいます……。るなはピンチを乗り越えるために、動物たちと力を合わせて、クイズに挑戦します。果たしてるなは無事に家に帰ることができるのか――。

・テーマ

冒険する楽しさ

――『るなのだいぼうけん』の発表は、前半 5チームの発表が終わり、休憩を挟んで、後半 5チームの“一発目”という順番でした。いざ始まろうとすると、まさかの画像&マイクトラブルが発生。こういった“障害”を乗り越えての発表となりました。

〇子ども作家:最初は、海賊に狙われている宝島のお宝を巡って、動物と力を合わせて戦うという話を考えていたので、「お宝が眠っている宝島」という設定でした。

その宝島には、人が住んでいる村もあり、島の住人がるなちゃんのピンチを助けてくれるという展開も考えていました。

でも、話を考えていくうちに、「宝島のお宝」を「るなちゃんが家に帰るためのお助けグッズ」に変えようということで、島の住人と村をなくしました。登場人物が減ったことで、るなちゃんの活躍が分かりやすくなったのではないかなと思っています。

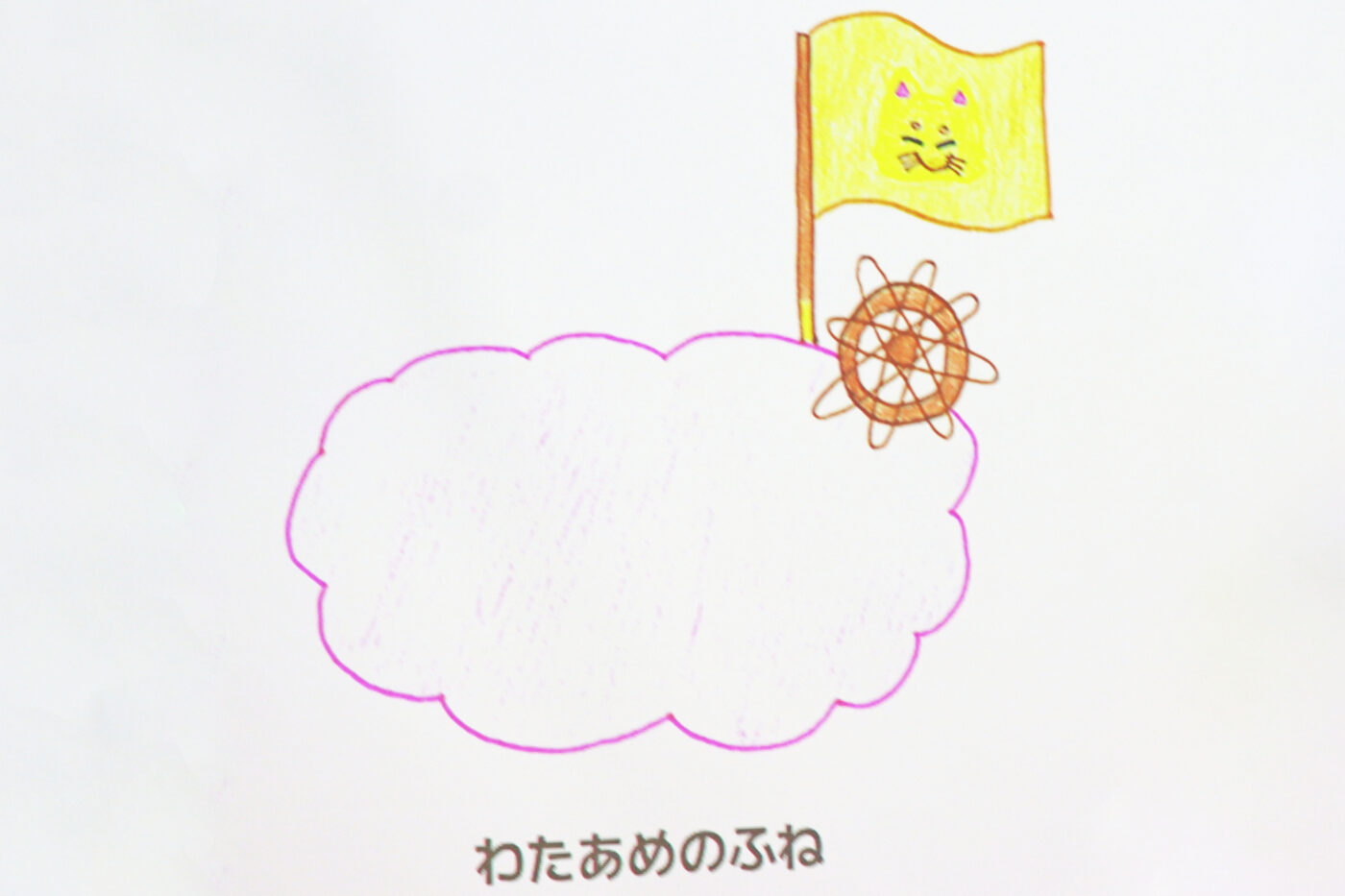

〇子ども作家:それから、『るなのだいぼうけん』では、きつねさんの魔法のチカラで生まれた「わたあめの船」が出てきます。この船には、わたあめ以外にも色々なお菓子が使われています。船の進行方向を変える舵の部分はクッキーでできています。きつねさんの顔が描かれた旗はチョコ、その旗を支えている棒はポッキーで、この2つはチョコの部分を溶かしてくっつけています。

全てお菓子でできている船なので、船の周りは甘い香りが広がっています。この船は溶けやすいですが、魔法によってきつねさんと約束した時間までは溶けないように作られています。

〇大学生編集者:私たち二人のこだわりが詰まった絵本になっています。るなちゃんと一緒に冒険しているつもりで読んでいただけると嬉しいです。

・新井の感想

〇新井:最初に考えていた「海賊の話」から、今回の『るなのだいぼうけん』に変えようと思ったのは、何かきっかけがあったんですか?

――この質問に「う~ん…………」と困ってしまったお二人。

〇新井:あれ、あんまり聞いてもらいたくないことだった?(笑)

――お二人とも、笑ってます。

〇子ども作家:この絵本のテーマが「冒険する楽しさ」なので、読んでくれた人が楽しくなるような話にしたいなと思って、戦う感じの海賊がいるお話ではなくて、冒険が楽しくなるようなお話に変えました。

〇新井:おお!すごい!テーマに沿って、じゃあどんな話にしようか、となったときに海賊じゃないほうがいいんじゃないかってなったんですね!

絵本の中にクイズがあったりして、「読んでいる人を楽しませたい!」というお二人の気持ちがすごく伝わってくるし、すごく工夫されているなと思いました。

それから、わたあめの船。溶けやすい綿あめを船にする、というのはすごくいいアイデアだなと思いました。というのは、主人公のるなちゃんを困らせる“障害”になるからです。

思い出してみてください、このチームの発表は始まる前から、そして、始まってからも、“障害”続きでしたよね。画像が映らなくなる、マイクの音が出なくなる、やっと発表できたと思ったら新井に困る質問をされる。

――お二人とも、笑ってます。

〇新井:でもさ、そうやって2人に障害が起これば起こるほど、2人が困れば困るほど、その様子を見ているこちらは「この2人、無事に発表を終えることができるのかしら」「頑張れ!」と気になって惹きこまれて応援したくなる。つまり感情移入するんですよ。

それと同じで、物語の主人公を困らせると読者は感情移入します。

溶けやすい「わたあめの船」は、るなちゃんをすごく困らせます。この障害を乗り越えようとする姿がちゃんと「冒険」になっているし、読者はそんなるなちゃんと一緒に冒険している気持ちにもなれる。本当に楽しい冒険譚になっているなと思いました。

今回も大盛況のうちに終了!

今回ご紹介した2作以外も、すばらしい作品ばかり。

市川さんも新井も感嘆しきり、でした。

最後には皆さんで記念撮影!

次回もまた是非是非お手伝いさせていただければ!と思っております。

楽しみにしております!

※世田谷ふしぎの本プロジェクト2024 の活動は、こちらのInstagramにて発信中。

ぜひご覧ください↓

▼世田谷区立下馬図書館Instagram(@setagaya_shimouma_lib)

https://www.instagram.com/setagaya_shimouma_lib/

▼VIVITA BOOKS Instagram (@vivita_books)

https://www.instagram.com/vivita_books/

※なお、これまでリポートした内容も、創作のヒントが沢山つまっていますので併せてご覧ください。

・世田谷ふしぎの本プロジェクト2023

▼不思議な物語を書くとき

▼子どもと一緒にお話づくりをするとき/対立関係やテーマを設定

・世田谷ふしぎの本プロジェクト2024

▼マインドマップでアイデアを広げる

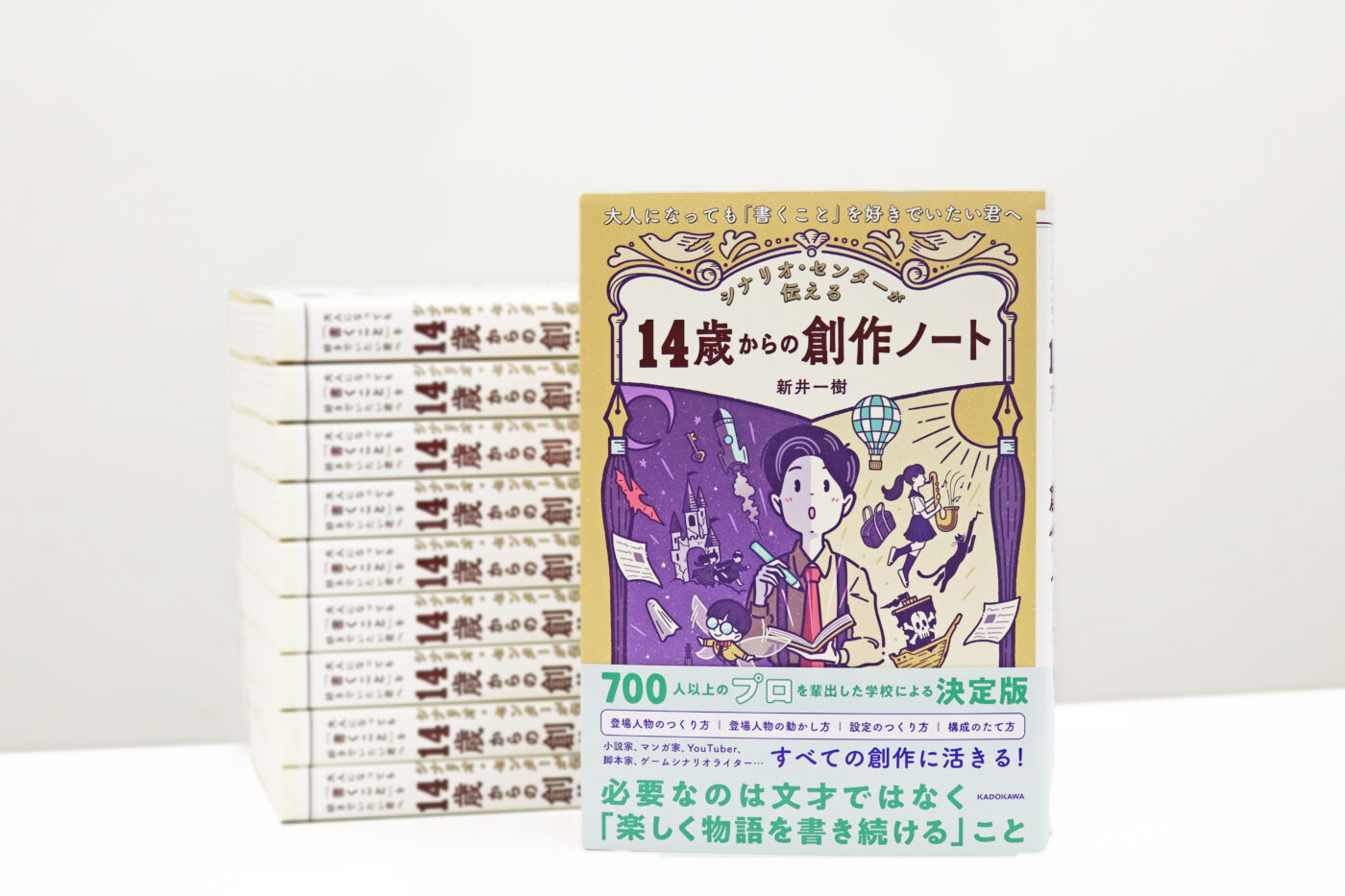

新井一樹 著書ご紹介

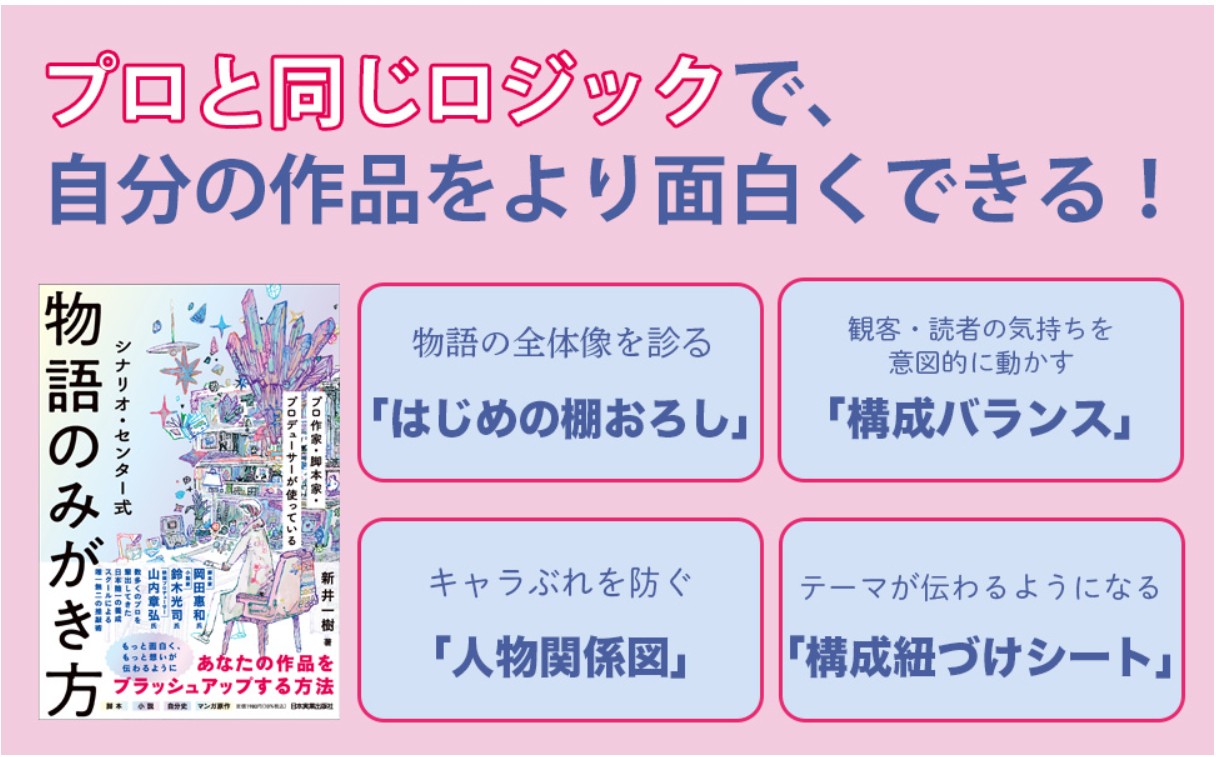

今回ご紹介した感情移入するポイントの他、「面白い物語を作る方法をもっと詳しく知りたい!」という方は新井の著書を是非。

・2024年6月19日発売

▼『大人になっても「書くこと」を好きでいたい君へ シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』(KADOKAWA)

Amazon販売サイト https://amzn.to/3V3WV3o

※こちらのブログも併せてご覧ください

▼あなたのアイデアを、物語に仕上げるための『シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』

・出版記念イベントとして開催した特別講義「頭ひとつ抜けた小説を書くためのシナリオ・センター式 創作術」

▼【カクヨム】

アーカイブ動画&書き起こし記事

▼【シナリオ・センター】

「小説 最後まで書けない」を解決

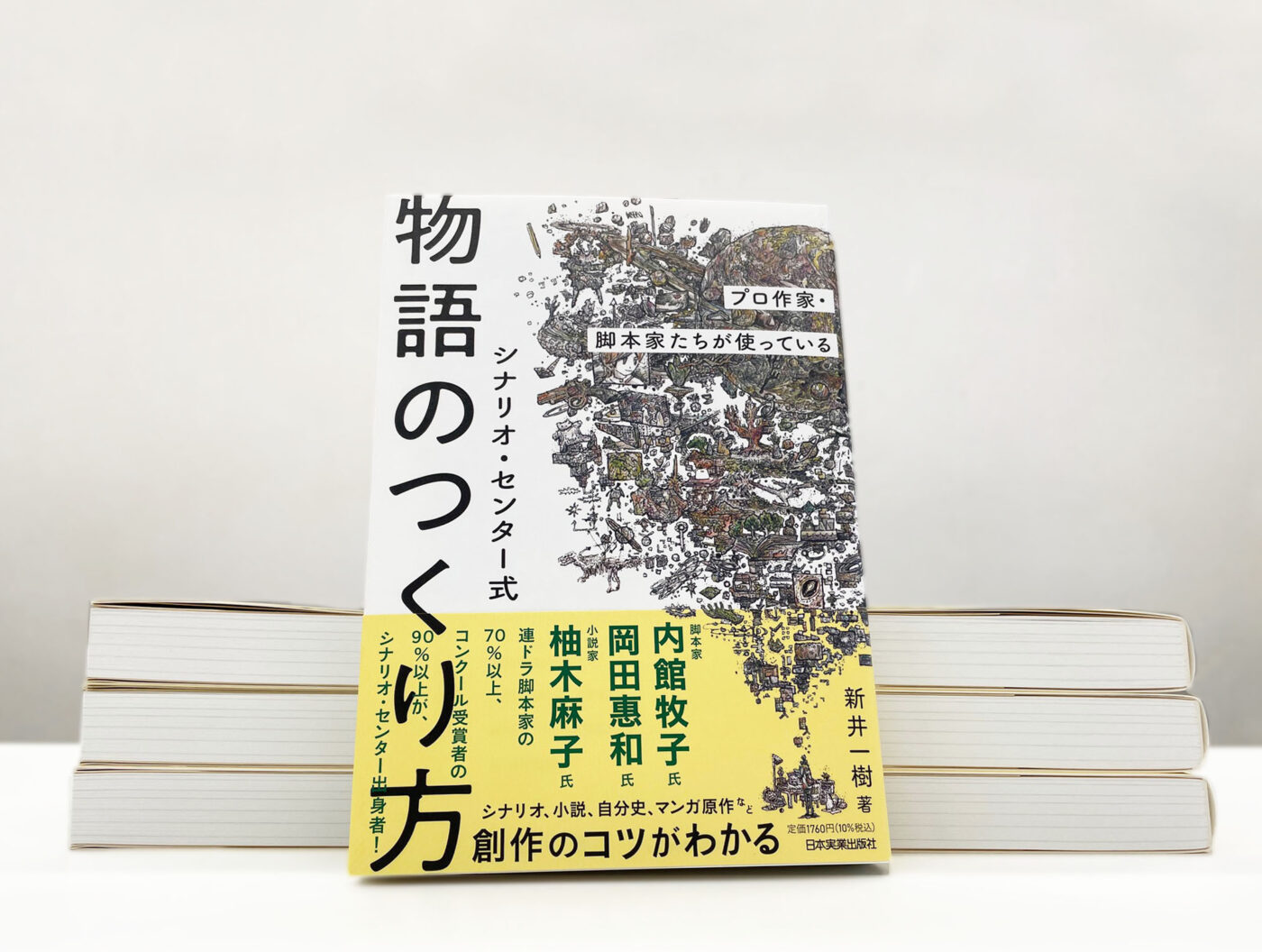

・2023年7月28日発売

▼『プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方』(日本実業出版社)

Amazon販売サイト https://amzn.to/3NTgA2p

※こちらのブログも併せてご覧ください

▼面白い物語になっているかチェック!『シナリオ・センター式 物語のつくり方』

面白い物語を書くためにはシナリオ・センターのシナリオ講座で基礎を。

映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。

面白い物語を書く上で大切な表現技術が身につく基礎講座は、全部で3種類あります。

①シナリオ作家養成講座

②シナリオ8週間講座

③シナリオ通信講座 基礎科

期間や学び方に違いはありますが、どの講座もすべてカリキュラムはシナリオ・センター創設者 新井一著『シナリオの基礎技術』を基にしています。「いきなり申し込むのはちょっと不安……」という場合は、無料で資料をご請求いただけます↓

また、シナリオ作家養成講座に向けた無料説明会や体験ワークショップ、シナリオ8週間講座に向けた体験ワークショップもございますので、お気軽にご参加いただければと思います。