シナリオ・センターでは、シナリオの技術を使った研修をいろいろと実施しております。

以前、「巻末に載せる編集後記を書くことになったけど、 “伝えたい相手”を絞ることができない……」という方に向けて、シナリオ・センター代表の新井がシナリオ研修を実施させていただきました。

そのときお伝えした解決策は、「編集後記の書き方が分からない」とお悩みの方のヒントにもなるのでは!と思いましたので、今回ご紹介させていただきます。是非参考にしてください【広報・齋藤】

=研修概要=============

・サービス名:編集後記の書き方

・目的:誰に向けて書けばいいか悩んだときの解決策を知る

・時間:約60分

▼コミュニケーション力 を上げるシナリオ研修 事例まとめ

https://www.scenario.co.jp/online/23609/

===================

“伝えたい相手”が沢山いる場合、絞らなくても大丈夫

この研修を実施した背景には、このようなお悩みがありました。

<制作している本の巻末に掲載している「編集後記」の“リニューアル”を考えています。当初、編集後記はなかったのですが、読者の方々から「この本はどうやってできたのか」「どういうところが大変だったのか」といった“水面下のこと”を知りたいというお声を沢山いただき、掲載するようになりました。

一応、書き方の“型(カタ)”はあるのですが、年々伝えたいことが増えてきて、アレもコレもと詰め込み過ぎた結果、中途半端な感じになっているような気がしています。

また、これからは編集を担当している自分だけでなく、数名の制作スタッフで編集後記を書くため、読者に向けて書きたい人もいれば、制作スタッフに向けて書きたい人もいて、誰に向けて書くのかという“伝えたい相手”を1つに絞りこめずにいます。これまでとは違う“新たな型”を決めたいのですが、どうしたらいいでしょうか>

このご相談を受けた新井が、まず初めにお伝えしたのがこちら。

〇新井:そもそも編集後記とは、書籍・雑誌・社内報などの最後に書く「あとがき」のことで、この“書き手”は大きく分けると、①編集者が書くとき ②本編の記事を担当したライターが書くとき の2パターンがあるかなと思います。

書き手の立場が違えば、編集後記を誰に向けて書くのが異なる場合もありますよね。

例えば、編集者が編集後記を担当する場合は、読者に向けて書くこともあれば、記事の執筆を担当したライターに向けて書くこともありますし、その他のスタッフに向けて書くこともあると思います。

ライターが担当する場合は、読者に向けて書くこともあれば、取材対象者に向けて書くこともありますし、自分を担当してくれた編集者に向けて書くこともあると思います。

今回ご相談いただいた、数名のスタッフで編集後記を書く場合、スタッフそれぞれの立場や担当が全く同じというわけではないですよね。だから、誰に向けて書くのかという“伝えたい相手”もバラバラなので、“編集後記を伝えたい相手”が絞り切れないのは当然のことなんです。

で、それが故に、それぞれ書きたいことが沢山あるから、全体的に内容がまとまらない……と悩んでしまうのではないでしょうか?

でも大丈夫です。その解決策がこちら↓

“伝えたい相手”は絞らなくてもいい。

編集後記の内容は、ライターがどう変化・成長したか、を書く。

――この解決策を聞いたとき、わたくし齋藤、「え?!」と叫びそうになりました。

なぜなら、シナリオ・センターが実施している「キッズシナリオ」や「シナリオ研修」では、動画や映画のシナリオを作るにせよ、小説を作るにせよ、作品のジャンルに関わらず、「伝えたい相手によって、伝える内容が変わってくるので、作品のテーマを誰に伝えたいのか、伝えたい相手を“ひとり”具体的に決めてください」とお伝えしています。

また、伝えたい相手を絞ることで、伝えたいテーマがブレてしまうことを防ぐこともできます。シナリオや小説と編集後記は勿論ジャンルは違いますが、でも、本当に絞らなくて大丈夫なのか!こうドキドキしていたのですが、新井がこう言うにはちゃんと理由がありました。

次の章で、その理由を具体例を交えながらご紹介します。

“この人にこう感じてほしい”という「目的」は違えど、

そのための「手段」はひとつ:それはキャラクター!

〇新井:今回は、先ほどお伝えした編集後記の書き手パターン①「編集者が書くとき」を例にして、お話ししたいと思います。例えば、「店主さんのコメントを載せたお店紹介の冊子を作る」として、編集者が編集後記を担当する場合。

で、この編集者が、この編集後記を、

①執筆担当の “ライター”に向けても伝えたいし、

②この冊子のメインターゲットである“読者”に向けても伝えたいし、

③お話をしていただいた “取材対象者”に向けても伝えたいし、

④制作に携わった“スタッフ”に向けても伝えたい、

――と思ったとします。

さらに、この編集者は、この編集後記を通して、

①“ライター”には、「今回こういう経験ができて良かった!」と思ってほしいし、

②“読者”には、「この本はこんなふうに完成したんだ!」と思ってほしいし、

③“取材対象者”には、「協力して良かった!」と思ってほしいし、

④“スタッフ”には、「参加できて良かった!」と思ってほしい。

――と思ったとします。

でもこんなふうに、 “この人には、こう感じてほしい”という「目的」が様々になってしまったので、この編集者は「伝えたいことが盛沢山になって収集がつかなくなった……」と悩んでいる、とします。

でも、悩む必要はありません!

「目的」は様々でも、「手段=やること」は1つ。

それは、「この本が完成するまで、ライターがどう変化・成長したのか」を記録すればいいのです。

これは、映画・テレビドラマやアニメと同じ考え方です。視聴者の目的もさまざまですよね、作品を観て感動したい人もいれば、推しの俳優さん・声優さん目当ての人もいます。

でも、目的が違っても、「この後どうなっちゃうの?続きが気になる!面白い!」と惹き込まれるポイントがあります。それは、主人公の変化や成長を感じるところです(※)。

※こちらのブログも併せてご覧ください。

▼物語を作るときは登場人物の感情の変化を描く

で、主人公の変化や成長を描くときに大切なのが、主人公のキャラクター(※)ならではの変化や成長を描くこと。

※こちらのブログも併せてご覧ください。

▼創作するなら キャラクター作りから/脚本家・内館牧子さん

▼キャラクターの作り方が分からない 人必読:脚本家 清水有生さん脚本術

編集後記の場合も同様です。大切なのはキャラクター。

「この本が完成するまで、ライターがどう変化・成長したのか」を記録する際は、ライターの「キャラクター(性格)」が出た部分を記録してください。では実際にどう記録すればいいのか。

例えば、担当したライターさんが、聞き落としがないように、予め決めておいた質問事項だけを忠実に聞く、という人物だったとします。ここにキャラクターが出ていますよね。

言うなればこのライターさんは、真面目すぎるキャラクター。真面目すぎるキャラクターの人が今後どう変化・成長するか、気になりますよね?

もしかしたらですよ、例えば、真面目すぎるキャラクターのこのライターさんは、これまではいつも予め決めておいたことだけを質問していたけど、店主さんが気さくな方で、話が盛り上がって、その流れで思いついた質問をしてみたことで、店主さんからすごくいいコメントが引き出せた!なんてことが起きるかもしれない。

もしこれが起きたら、すごい変化・成長のエピソードですよね?

こういった、そのキャラならでは変化・成長を記録して、それを編集後記としてまとめれば、“伝えたい相手”が

①ライターの場合は、自分のことが書かれているので「そうそう!今回こういう経験ができて本当に良かった!」と思ってもらえるだろうし、

②読者の場合は、「この本はこんなふうにして完成したんだ!」と思ってもらえるだろうし、

③取材対象者の場合は、「こんな人間ドラマがあったのね!協力して良かった!」と思ってもらえるだろうし、

④スタッフの場合は、「考えてみると自分も一緒に成長できたし、参加できて良かった!」

と思ってもらえるのではないでしょうか!

だから、無理に“伝えたい相手”を絞らなくても、ライターさんのキャラクターが出た部分を記録する、という「手段」を実践していけば、「こういうふうに感じてほしい!」というそれぞれの「目的」を達成することができるのです。

物語を書くときも、編集後記を書くときも、

注目するのは「人物のキャラクター」

新井は今回、「店主さんのコメントを載せたお店紹介の冊子を作る」として、「編集者が編集後記を担当する」という設定でご紹介しましたが、もちろん他の設定でも、同じ方法で考えることができると思います。

例えば、記事を担当したライター本人が編集後記を書くなら、取材を通して自分が変化・成長できたと感じたことを、自分のキャラクターを全面に出して書いてみる、というやり方も一つの“手”かもしれません。

シナリオ・センターでは、物語を書くときはまず、登場人物のキャラクターを設定しましょう、とお伝えしています。この考え方は、物語を書くとき以外にも使えると考えています。

以下でご紹介するこちらの動画は、物語をつくるときの「キャラクターを引き出すコツ」ではありますが、編集後記で人物のキャラクターに着目するときのヒントにもなるかと思いますので、是非参考にしてください↓

▼【クリエイティブ】キャラクターを引き出すコツ

* * *

シナリオ・センターでは、シナリオの技術を使った授業や研修をいろいろな施設で実施しています。「こういうものを書きたい・作りたいけど、やり方が分からなくて困っている……」ということでしたら、講義内容はコンセプトに合わせてアレンジ可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

▼シナリオ・センター

TEL:03-3407-6936

MAIL:scenario@scenario.co.jp

新井一樹 著書ご紹介

「人物のキャラクターの描き方についてもっと詳しく知りたい」という方は新井の著書を是非。

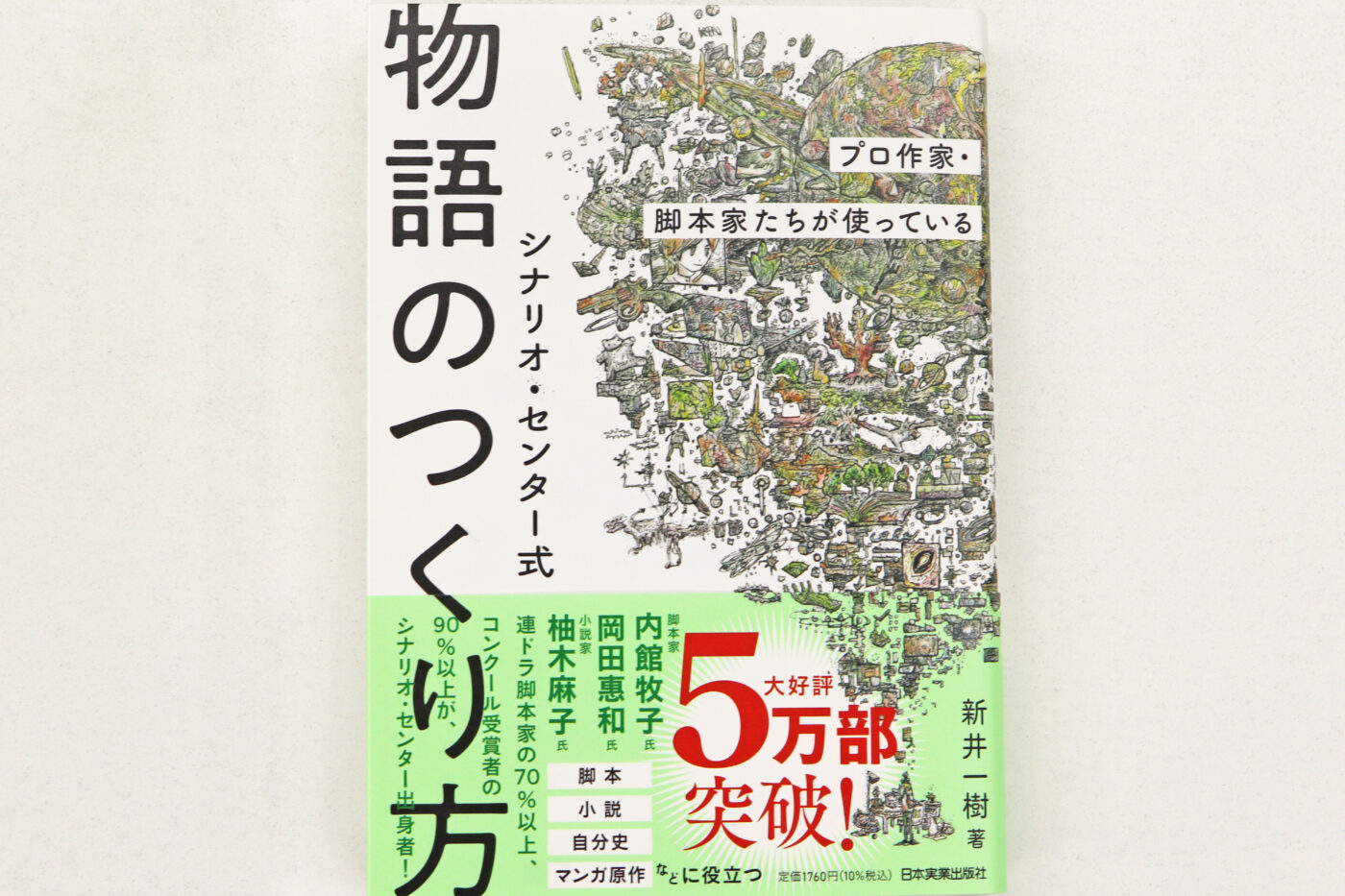

▼『シナリオ・センター式 物語のみがき方』(日本実業出版社/新井一樹 著)

▼『大人になっても「書くこと」を好きでいたい君へ シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』(KADOKAWA/新井一樹 著 )

※こちらのブログも併せてご覧ください

▼あなたのアイデアを、物語に仕上げるための『シナリオ・センターが伝える 14歳からの創作ノート』

・出版記念イベントとして開催した特別講義「頭ひとつ抜けた小説を書くためのシナリオ・センター式 創作術

▼【カクヨム】アーカイブ動画&書き起こし記事

▼『プロ作家・脚本家たちが使っている シナリオ・センター式 物語のつくり方』(日本実業出版社/新井一樹 著)

※こちらのブログも併せてご覧ください

▼面白い物語になっているかチェック!『シナリオ・センター式 物語のつくり方』

「シナリオの技術に興味が出た!」という方はシナリオ・センターのシナリオ講座で基礎を!

映像シナリオの技術を知っていると、テレビドラマや映画などの映像作品以外のもの、例えば今回のように編集後記を書くときにも活用することができます。

人間を描くすべての「創作」に応用できる映像シナリオの技術が身につく基礎講座は、全部で3種類あります。

1. シナリオ作家養成講座

2. シナリオ8週間講座

3 .シナリオ通信講座 基礎科

期間や学び方に違いはありますが、どの講座もすべてカリキュラムはシナリオ・センター創設者 新井一著『シナリオの基礎技術』を基にしています。

「いきなり申し込むのはちょっと不安……」という場合は、無料で資料をご請求いただけます↓

また、シナリオ作家養成講座に向けた無料説明会や体験ワークショップ、シナリオ8週間講座に向けた体験ワークショップもございますので、お気軽にご参加いただければと思います。