ドラマや映画が好きで自分も書いてみたいと思ったことから、シナリオに興味を持った方は少なくないのでは?

でも、「いざ書いてみると、思うように進まなかった……」という経験がある方も、いらっしゃるのではないでしょうか。そんな方におすすめなのかが、自分の身近な世界を描いてみること。

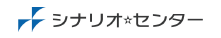

第47回創作テレビドラマ大賞(応募総数953篇)において、『ケの日のケケケ』で大賞を受賞された森野マッシュさん(元研修科)と、『二人の劇団』で佳作二席を受賞された中村謙一さん(研修科修了)のコメントを参考にしてみてください。

森野さんの作品の主人公は感覚過敏。森野さんご自身も聴覚や触覚が過敏気味であることが今回の受賞作品を書くひとつのキッカケだと仰っています。中村さんは自分自身の生活の延長線上の世界を描いた結果、登場人物が身近になり、リアルに書けたのではないかとコメントされています。

シナリオ初心者の方も、まずは自分に近い世界に目を向けて、シナリオを書いてみてください。それでは、おふたりの「受賞のことば」をご紹介。

大賞『ケの日のケケケ』森野マッシュさん

「何かを辞めたり、選ばない、という選択肢を肯定することは大切」

*

=受賞作『ケの日のケケケ』あらすじ=

片瀬あまね(15)が生きる世界は、刺々しくうるさくて、過剰にまぶしい。感覚過敏とともに生きるあまねが入学した東高校には、部活動への入部を強制する校則が存在した。聴覚・視覚・味覚が特に過敏で、昼休みを教室で過ごすことも難しいあまねにとって、部活は非常に難易度が高い。そこであまねは、同じく部活に入りたくないという同級生・進藤琥太郎(15)とともに、校則を守りながらも人生を休憩したい人のための同好会「ケケケ同好会」を設立することに決める――。

――大賞を受賞して

〇森野さん:こういうインタビューで「実感がわかない」と仰る方が多く、まーたまた、んなこたァないでしょうあーた、と思っていたのですが、本当に実感がわきません。実感がわかないという実感がわいています(笑)。

審査員の講評をお聞きしている間中ずっと、人生でこんなに褒められることなんて、もう、そうそうないだろうなと思っていました。

「この子たちって最高に素敵じゃない?」って思いながら描いた登場人物たちを褒めてもらえて、とっても嬉しかったです。

――そもそも、シナリオを書こうと思ったキッカケ

〇森野さん:大学在学中にシナリオ・センターに通いました。その後、会社に勤めましたが、オフィスワークと体質の相性が悪かったので、何か家でできる仕事を見つけなければと、東京藝術大学大学院映画研究科でシナリオの勉強を再開しました。

というのは、前職が広告代理店の営業だったのですが、いずれまた広告業界を目指すにしても、シナリオの技術や考え方は役に立つと思ったからです。

――今回の作品を書いた経緯

〇森野さん:実は私も聴覚や触覚が過敏気味なのです。

加藤路瑛(かとうじえい)さんという方がいて、世の中に感覚過敏を知ってもらい、その困りごとを解決するべく、幅広く活躍されています。

加藤さんのSNSをずっと追いかけて、その活動に救われてきました。でもある時、もらってばっかりじゃダメだ、発信しなきゃと思い立ち、今回のお話を作ることにしました。

ドラマを見た方に、感覚過敏のことが何となくでも伝われば嬉しいという期待と、偏見が強まってしまわないかという不安が、半分半分なのですが。でも私にできることは書くことなので、これからも続けていきたいと思っています。

――「感覚過敏のため、部活の強制参加に反発する」という主人公・あまねの設定について

〇森野さん:あまねを感覚過敏の女の子にすると決めたことと、大人の社会に置き換えたときに、何となく窮屈さが伝わるものがいいな、という欲望から生まれた設定です。

SNSで部活の強制参加制度に悩んでいるという投稿を読んだこともきっかけのひとつでした。

また、身近で運動競技によって心身のバランスが崩れてしまう友人を見る機会が多かったことも影響しています。

もちろん、部活動のシステム自体を否定したいわけではなく、何かを辞めたり、選ばなかったりという選択肢を肯定することは大切だと思っていますし、それは大人の社会に置き換えても同じことが言えるんじゃないかと思います。

――筆が止まったときの対処法

〇森野さん:前半で止まったらやり直します。キャラクターを作り直したり、お話をまるまる書き直したり。

終盤で止まったときには登場人物のことを考える時間を作るかもしれません。

私の場合は、要素が多すぎて詰まってしまう場合が多いので、何が必要で何が不要か、この子はどうしたいのかを考えてみて、それでもうまくいかなかったら、お風呂に入ったり散歩に行ったりします。

――シナリオコンクールに応募したい方にオススメする、今やっておいた方がいいと思うこと

〇森野さん:まずは好きなものを楽しんで書くのがいいんじゃないかと思います。

結果を気にするより、自分が面白いと思えるものを書き続けることの方が大事だと思っているので。

書き手が大切に書いたものは、審査員の方も大切に読んでくださると思います。

佳作二席『二人の劇団』中村謙一さん

「自分らしいセリフとやりとりが書けた」

*

=受賞作『二人の劇団』のあらすじ=

2年前に主宰の山之内虎太が亡くなって以降、役者である倉田櫻子(29)と現主宰の有森響(31)の2人だけで活動している劇団とぅうぃんくるタイガー。劇団のスローガンは「心を震わす芝居」。にもかかわらず、心が震える芝居をしてくれない櫻子に、響が公演後に腹を立てたことから口論に発展。そして、打ち上げのためのプルコギピザが引き金となり、我慢の限界を迎えた櫻子は演劇を辞めると言い出す――。

――今回の受賞について

〇中村さん:受賞できたのは、自分らしいセリフとやりとりが書けたことだと思います。

今回は今までより等身大のセリフや、自身の生活の延長線上の世界を書いたんです。

その結果、人物が身近になり、リアルに書けたのかなと感じています。

――そもそも、シナリオを書こうと思ったキッカケ

〇中村さん:母がテレビドラマ好きで、小学生の時から一緒に夢中になって見ていました。

脚本家や作り手側の存在を初めて意識したのは、ドラマ『時効警察』を見たときです。今まで見たことのない個性あるユルさに衝撃を受け、中学生ながら、いつか自分もこんな深夜ドラマを書いてみたい!と思った記憶があります。

大学生の時は演劇サークルに所属していて、卒業後も劇団の主宰として2年程活動していました。

その後、シナリオ・センターに入りました。シナリオの形式をきちんと学び、書く環境に身を置いて習慣化したかったからです。

また、締め切りがないと僕は書けないと思ったので、20枚シナリオの課題形式にも惹かれました。

――今回の作品について

〇中村さん:自分自身お芝居するのも大好きですし、座組で一つの公演を作り上げていく一体感も大好きです。演劇は自分にとってすごく身近な世界なので、この作品も書いていてとても楽しかったです。

この作品のテーマは「心が震えることの大切さ」。人間を含めた“生物”において大切だと思うことをテーマにしました。

テーマがあれば迷ってしまっても帰ってくることが出来るので、書き始める前に考えるようにしています。

――セリフを書くときに意識していること

〇中村さん:とにかくズラそう、という意識はつねに持っています。

観る方が予想できるセリフを書いても面白くないので、出来るだけ意外なセリフや言葉を選ぶようにしています。

ただ、そう心掛けても結局当たり前になってしまうので、自分が面白いと思えて、自分の予想を裏切れるまで、何度も書き直します。

――シナリオコンクールに応募したい方にオススメする、今やっておいた方がいいと思うこと

〇中村さん:大好きな作品を見つけることでしょうか。なぜ自分はその作品が好きなのかを考えていくと、次第に自分の感性が分かっていきます。

それを繰り返していくうちに、自分が好きな作品を書くことが出来てくると思います。

――受賞後の変化

中村さん:受賞の報告をTwitterで呟いたところ、それを見たテレビ局の方から連ドラの企画書を書きませんか?とお誘いのDMが届きました。

現在その方と一緒に人生初の企画書を書いています。企画書という形でのプロットは今まで書いたことがなかったので、新しい挑戦、といった感じです。

呟いてみるもんですね。

* * *

※このほか、おふたりにお話しいただいたコメントと受賞作のシナリオが『月刊シナリオ教室 2023年1月号』に掲載されています。あわせてご覧ください。

※これまでもシナリオ・センターの在籍生&出身生が創作テレビドラマ大賞を受賞しています。

■第46回創作テレビドラマ大賞/ドラマ・映画が好きで、書くことも好きならシナリオ

■第44回創作テレビドラマ大賞/自分が書きたいものを書いて賞をとるには

■第43回創作テレビドラマ大賞/脚本家になるには“出し続ける”

- 「シナリオは、だれでもうまくなれます」

「基礎さえしっかりしていれば、いま書いているライターぐらいには到達することは可能です」と、新井一は言っています。

“最初の一歩”として、各講座に向けた体験ワークショップもオススメです。※シナリオ作家養成講座とシナリオ8週間講座は、オンライン受講も可能です。

詳しくは講座のページへ