「伏線を張ると、ああやっぱりね、と思われるようなものしか思いつかない…」とお悩みの方は、伏線の張り方についての理解をもう一段深めていきましょう。今回は映画『恐怖の報酬』を参考に考えていきます。

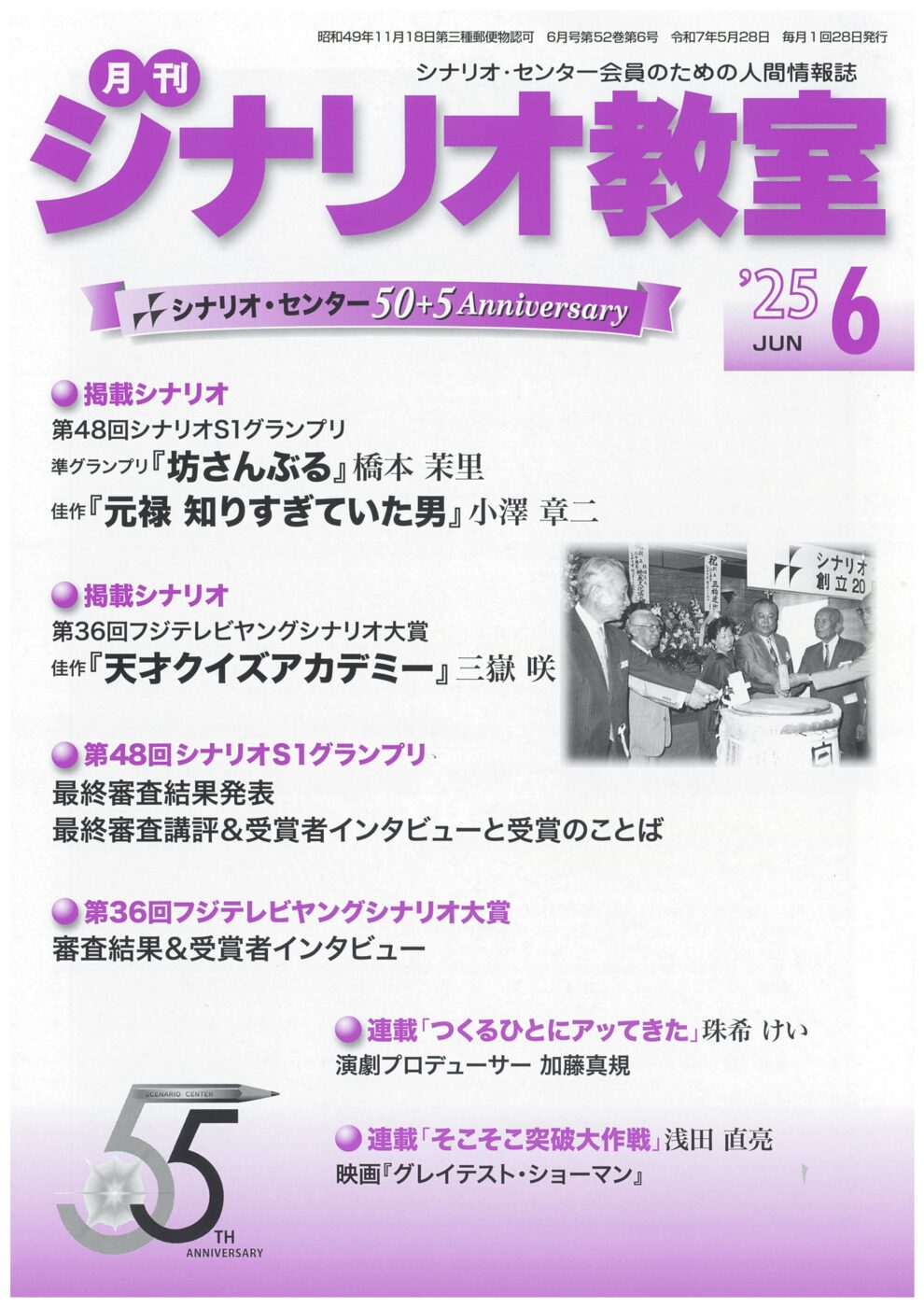

シナリオ・センター創設者・新井一は、『シナリオの基礎技術』『シナリオの技術』などシナリオの書き方に関する書籍をいくつも執筆しています。また、『月刊シナリオ教室』でも連載ページをもち、シナリオの技術を解説していました。その記事は、いま読んでも全く色褪せていません。

そこで、当時の記事を皆さんにご紹介。「シナリオってどう書くの?」という初心者の方も、「一度学んだけど、忘れちゃった…」という方も、これを読めばシナリオ作りが一層はかどります!

動機づけには伏線

構成で大事なことのひとつに、伏線があります。

昔のドラマによくありましたが、いきなり肺病で死ぬのは、いかにも作者の都合となりますので、2つか3つ前くらいのシーンから、登場人物に「ゴホン、ゴホン」と咳をさせるのです。

このように伏線を入れると、動機づけにはなりますが、見ているお客さんは「きっと、そのうち死ぬよ」と予測して、そのとおりになると「ああ、やっぱりね」とちょっと馬鹿にしたものです。

伏線ですから、伏せておいたままで、ちゃんと動機づけになっていなければなりません。そこがむずかしいところです。

伏線は、説明ではなく、その気にさせること

名匠クルゾー監督の映画『恐怖の報酬』は、消化困難な油田の火災を消すために、爆弾のもとになるニトログリセリンを爆発させて消火することになり、でこぼこの道を通って、油田までニトログリセリンを運搬するだけのストーリーです。

しかしこの映画では、ニトログリセリンがいかにすごい爆発力を持つかということを、絶対にお客さんの頭に叩き込んでおかなければ成立しません。

そこでクルゾー監督はどうしたかというと、集荷所の社長さんが、運搬をする運転手さんを集めて、スポイトに一滴だけ入れて、目の前でたらして見せます。

すると一滴なのに、「ボッ!」とものすごい勢いで爆発します。一滴であれだけ爆発するものを、大きなドラム缶に入れて、トラックに幾つも積んで行くのです。しかも平坦な道ではなく、路肩の崩れているところです。

運転手さんに見せているのですが、実はお客さんにも見せて同じ気持ちにさせることで、お客さんに恐怖を感じさせているのです。

つまり伏線というのは、説明ではなく、その気にさせることなのです。

またこの映画の伏線のうまさは、恐ろしさの全体を見せてはいないところです。

実はお客さんの頭の中では、「一滴でこんなになるのだから、本当に爆発したらどうなるんだろう」というそのすごさを、勝手に想像して作ってしまうのです。だから自分の身に起こることのように思って、怖くなるのです。

出典:『月刊シナリオ教室』1993年11月号 「新井一 十則集」/2015年4月号「新井一.com」

※伏線についてはこちらの動画もご覧ください↓

「シナリオは、だれでもうまくなれます」

「基礎さえしっかりしていれば、いま書いているライターぐらいには到達することは可能です」と、新井一は言っています。

“最初の一歩”として、各講座に向けた体験ワークショップもオススメです。

※シナリオ作家養成講座とシナリオ8週間講座は、オンライン受講も可能です。

詳しくは講座のページへ

・シナリオ作家養成講座(6ヶ月)